今、介護現場の働き方の変化が大きなテーマとなっています。

慢性的な人手不足や離職率の高さに加え、2025年問題など将来の人材不足を見据え、柔軟な働き方や業務改善の必要性がますます高まっています。

今回は、シフト柔軟化・短時間勤務・業務改善策をどう取り入れ、「選ばれる職場」「続けられる現場」を目指していけるのか、取り組みのヒントや実践のポイントをお伝えします。

さらに、ナリコマのクックチルによる厨房業務の負担軽減策もご紹介し、働きやすさとサービス品質を両立するヒントをお届けします。

目次

介護現場を取り巻く働き方の課題と変化の背景

介護業界は、以前から人材不足や離職率の高さが慢性的な課題となっています。

2024年の介護報酬改定や育児・介護休業法の改正を受け、業界全体で働き方の見直しが求められるようになってきました。しかし、現場ではまだまだ改善への道半ばといった印象があります。ここでは、現在の介護業界の状況について整理してみましょう。

採用・定着ともにまだ課題が残る介護現場

介護の仕事は、仕事内容に対して賃金が低いという声が多く、以前から人手不足が叫ばれてきました。令和5年度の「介護労働実態調査」によると、介護職の離職率は過去最低の13.1%まで下がっています。こう聞くと一見、状況は改善しているようにも見えますが、離職率が低下したからといって、必ずしも職場への定着が進んでいるとは限りません。背景には、求人倍率の高さや代替人材の確保が難しいことから「辞めたくても辞められない」という現場の事情も存在します。

一方、採用状況にもわずかな改善傾向が見られ、2023年度の採用率は16.9%と、前年より増加。しかし、この数字だけではまだまだ安心できません。新たに雇用された人材が継続して働ける職場環境づくりがますます重要になるのです。

過酷な労働環境が依然として離職要因に

介護の現場では、夜勤を含む長時間労働や、身体的負担の大きい作業が避けられません。特に移乗介助などで腰を痛めてしまうケースは後を絶たず、こうした身体的・精神的な負担が離職につながる大きな要因の一つとされています。

制度改正で変わる介護現場の働き方

2024年の介護報酬改定や育児・介護休業法の改正は、働き方そのものを見直す大きなきっかけとなりました。現場では今、「多様な働き方」への対応がより一層求められています。柔軟なシフトや短時間勤務の導入など、介護の質を保ちつつ、働く人にとってやさしい職場環境を整える取り組みが進んでいます。今後は、こうした動きをさらに広げていくことが、離職防止と人材確保のためのカギとなるでしょう。

「どうすれば誰もが安心して長く働ける介護現場をつくれるのか?」

そのためにも、働く人に寄り添った柔軟な働き方の導入が、いま現場に求められているのです。

「シフトの柔軟化」と「短時間勤務」で選ばれる職場づくりを

介護業界では今、シフトの柔軟化や短時間勤務の導入が、職場づくりの大きなテーマになっています。単なる労働環境の改善にとどまらず、「選ばれる職場」になるための重要なポイントとして、多くの現場で注目されています。

2025年問題と人材確保への危機感

介護業界では、今後ますます人材不足が深刻化することが懸念されています。その大きな要因のひとつが、「介護の2025年問題」です。この問題は、1947年から1949年の第一次ベビーブーム期に生まれた団塊の世代が、2025年には75歳以上の後期高齢者となるために、医療・介護サービスの需要が一気に高まることを指します。

内閣府「令和6年版高齢社会白書」によれば、2025年以降、後期高齢者人口は約2,150万人を超える見通しとなっており、介護ニーズの急増は避けられません。また、厚生労働省が公表した「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数」によると、2026年度には約240万人の介護職員が必要とされており、2022年度の実績と比較すると、約25万人もの介護人材を新たに確保・育成しなければならない状況です。

さらに、介護現場は365日24時間稼働が必要なため、従来の勤務形態や労働環境のままでは人手が追いつかないのが現実なのです。そのため、介護現場では柔軟な働き方の導入や多様な人材の活用が不可欠なテーマとなっており、現場でも急ピッチで改善の動きが進められているのです。

多様な人材の活用と取り組み事例

現在、多くの現場で外国人労働者、定年後の高齢者(アクティブシニア)、主婦、学生など多様な人材の受け入れが進んでいます。ここでは取り組み事例をいくつか紹介しましょう。

アクティブシニア層の雇用

定年前から高齢者施設で働いている方が主ですが、調理補助や食事介助など比較的身体への負担が少ない業務で活躍しています。

未経験者の雇用

介護助手として採用し、食事の準備・配膳、リネン交換、洗濯物の配布などの業務を担ってもらうことで、介護職員の負担軽減にもつながっています。

週休3日制の導入

週休2日の8時間労働制から週休3日・10時間労働制への移行を進めた事例もあります。この取り組みにより、残業時間の削減や利用者と関わる時間が増え、変化をより早く察知できるといった効果が報告されています。

ライフステージに応じた柔軟な制度づくり

今や、子育てや家族の介護と両立しながら働く職員も少なくありません。そのような状況を鑑みて、育児・介護休業法の改正は現場での取り組みを後押ししています。

今回の改正では、子の年齢に応じた段階的な働き方支援(小学校就学前までの子を持つ労働者への時間外労働の制限 など)や、家族の介護を担う職員への柔軟な勤務支援(介護休業の分割取得、所定外労働の制限 など)といった具体的な支援策が盛り込まれています。

介護現場でもこれを受け

- 急な休みに対応できるシフト調整

- 時間単位での勤務調整

- 柔軟な休日取得

上記のように、ライフステージに寄り添った制度づくりが進んでいます。こうした制度整備によって、職員一人ひとりが安心して長く働き続けられる環境づくりがさらに進んでいき、最終的には離職防止や新たな人材確保にもつながっていくでしょう。

働きやすさとサービス品質を両立する業務改善策とは

働きやすい職場づくりには、柔軟な働き方の導入だけでなく、日々の業務そのものを見直すことも重要です。業務効率化を進めることで、サービスの質を保ちながら職員の負担を軽減し、働きやすさを向上させる取り組みが広がっています。

業務の「見える化」で業務をスムーズに

業務改善の取り組みとして、介護記録システムの導入により記録作業の時間が短縮されたり、スケジュール管理ツールを使えば、シフト調整や日々の作業もより効率的に進められたりするでしょう。そのほかにも、安全性向上や時間短縮のためにも手順を統一し、マニュアル化することも業務改善には欠かせません。

このように業務内容や手順が「見える化」されることで、誰でも同じように作業を進めやすくなり、新人職員への指導や引き継ぎがスムーズになるといった効果も期待できます。誰が・いつ・何を行うのかがハッキリすると、チーム全体での仕事の質が安定しやすくなるのも大きなメリットのひとつでしょう。

厨房業務の効率化

厨房業務の効率化も大きな改善ポイントです。「多様な人材の活用と取り組み事例」でも紹介したように、シニア層や介護資格を持たない雇用者が厨房業務を担うケースが増えており、専門性の高い介護職員が介護業務に集中できる環境づくりが求められています。

そこで注目されているのが、「クックチル」という調理法です。クックチルは、加熱調理後に急速冷却し、必要なタイミングで再加熱して提供します。あたためたものを盛り付けるだけなので、事前に大量調理も可能となり、日々の厨房作業にもゆとりが生まれます。

クックチルの導入によって期待できる効果として、主に下記が挙げられます。

- 調理工程の削減

- 洗浄作業の負担軽減

- 人手不足への対応

また、こうした厨房業務の改善策として、ナリコマが提案する「直営支援型厨房運営」の活用も注目されています。施設の厨房体制を保ったまま、クックチルの活用によって調理や作業負担を軽減し、現場の職員がより働きやすい環境づくりへつなげることができます。

ナリコマのクックチル導入で働きやすい介護現場へ

介護現場の働き方改革を進めるうえで、大きな負担になりがちなのが厨房業務です。仕込みや調理、盛り付け、食器洗浄まで一連の作業は時間も手間もかかり、人手不足のなかで現場職員の大きな負担になっています。

ナリコマのクックチルは、こうした厨房業務の負担軽減とサービス品質向上の両立を後押しする仕組みです。

下処理・調理時間の短縮で厨房業務がスムーズに

クックチルは、調理後に急速冷却した料理を再加熱して提供する方式で、下処理や調理時間を大幅に短縮できるのが特長です。仕込み作業が不要となるため、食事提供前の作業がぐっと効率化されます。温めた料理を盛り付けるだけなので、提供時間も短縮でき、限られた人数でもスムーズに給食業務を回せるようになります。少人数体制でも質の高いサービスを維持できるのが大きなメリットです。

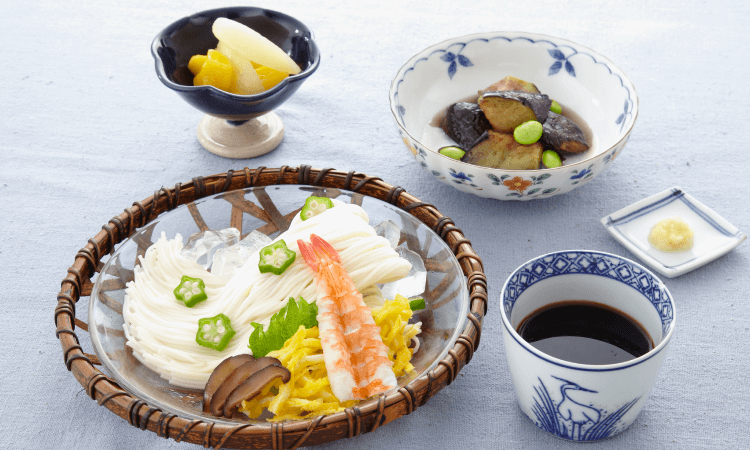

味と見た目に妥協なし!利用者の満足度も向上

手間を減らしても味や見た目に妥協はありません。

「レトルトやチルド食品なのでおいしくないのでは…?」

「代わり映えしないメニューじゃないの?」

といった印象を持たれてしまいがちですが、ナリコマのクックチルは違います。

四季折々の食材や行事食にも対応しており、見た目も彩り豊か。利用者の方にとって食事の時間が楽しみになるよう工夫されたメニューが揃っており、利用者の満足度向上にもつながるでしょう。

さらに、利用者ひとりひとりの噛む力・飲み込む力に合わせた4形態の介護食も用意しています。普通食・ソフト食・ゼリー食・ミキサー食の横並び献立となっているため、食形態が違っても、すべての方が同じメニューを一緒に楽しめます。また、献立サイクルは「365日サイクル」または「28日サイクル」から選択可能。施設の運営方針や利用者のニーズに合わせて、柔軟に取り入れられるのもナリコマのクックチルの魅力です。

厨房の負担軽減でシフト柔軟化が可能に

クックチルを活用することで、厨房作業の負担が軽減され、シフトの設計にも柔軟性が生まれます。従来より短時間勤務の職員も戦力として活躍しやすくなり、子育て中の職員や、ダブルワークの職員も無理なく働けます。

クックチルは誰でも簡単に調理でき、調理経験が浅い職員でも作業を行えます。厨房内の業務を分担しやすくなることで、シフト調整や急な欠員対応にも柔軟に対応できる現場づくりが進められるでしょう。

給食提供だけじゃない!充実したナリコマの無料サポート

ナリコマの魅力は、クックチルによる給食提供だけにとどまりません。

現場の負担軽減とサービス品質向上をより強力にサポートする、さまざまな無料サポートも用意されています。

たとえば、専任のアドバイザーが運営面でのお困りごとの解決に向けて、下記の支援を行っています。

- シフト改善の提案

- 厨房運営にかかわるコストの可視化

- 求人サポート など

さらに、ナリコマ独自のオリジナルシステムを活用することで、厨房業務の見える化や効率化もサポートします。

- オリジナルの教育コンテンツ

- ナリコマ主催のスタッフ研修

などを通じて、厨房職員のスキルアップや意識向上の機会を提供しています。

厨房内業務のマニュアルはダウンロード可能で、多様な人材が働きやすい環境づくりにも対応可能です。外国人職員向けの多言語翻訳一覧や、厨房内必要書類の整備もされており、現場の多様なニーズにも対応できます。

柔軟な働き方で介護現場に持続可能性を

介護の現場を支えているのは、そこで働く一人ひとりの力です。だからこそ、働く人にやさしい制度づくりは、介護サービスの質そのものを高める大きな原動力になります。今こそ、シフトの柔軟化・短時間勤務・業務改善を三位一体で進め、「選ばれる職場」そして「続けられる現場」を目指していきたいところです。

その取り組みを力強く支えてくれるのが、ナリコマのクックチルです。介護現場の新しい働き方を支える仕組みとして、離職防止・人材確保にもつながっています。持続可能な介護現場づくりに向けて、今、できる一歩から取り組んでいきましょう。

クックチル活用の

「直営支援型」は

ナリコマに相談を!

急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。

「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。

こちらもおすすめ

人材不足に関する記事一覧

-

科学的介護研修(LIFE活用)で変わる介護のかたち|データ活用研修からPDCA定着・満足度モニタリングまで

介護の現場では、経験や勘に頼ったケアがまだ多く残っています。しかしこのままでは、職員ごとに対応の質がばらついたり、利用者の満足度や生活の質を十分に把握できなかったりするリスクがあります。

高齢化が進む中で、限られた人材でより良いケアを実現するには、データを活用した科学的な取り組みが欠かせません。そこで注目されているのが、科学的介護情報システム(LIFE)を取り入れた科学的介護研修(LIFE活用)です。

研修では、LIFEのフィードバックを読み解き現場改善につなげる方法をはじめ、データ活用研修による職員の気づきの促進、PDCA導入で改善を継続する仕組みづくり、満足度モニタリング研修による利用者の声の反映などを学べます。今回は、これらの研修が介護の質を高めるために果たす役割を解説します。 -

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!

ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。

-

介護や医療の現場に必須!チームワーク強化研修・多職種連携研修・チームビルディング研修とは?

介護や医療の現場にチームワークは必要不可欠です。チームワーク強化研修・多職種連携研修・チームビルディング研修は、現場でのチームワーク作りに役立つ研修です。この記事では、介護や医療におけるチーム連携の必要性や、チームワークが厨房業務や人手不足の課題解決に役立つ理由も交えて解説しながら、個々の研修のポイントをまとめました。

クックチルに関する記事一覧

-

高齢者の食事を支える配食・宅食!サービスの違いや福祉施設での活用について

高齢者の食生活にはさまざまな課題があります。この食にまつわる課題解決に役立つのが、配食・宅食サービスです。この記事では、高齢者の抱える食事課題に触れながら、配食・宅食サービスの活用で得られるメリット、配食と宅食のサービスの違い、配食サービスが福祉施設にもたらす利益について解説します。

-

介護食の種類を解説!ミキサー食とペースト食の違いは?

たくさんの高齢者を預かる介護施設や病院では、介護食の存在が欠かせません。毎日の食事で栄養をとることは大切ですが、高齢者は嚥下機能の程度に個人差があることも多々。そういった状況に対応できるのが介護食です。

ミキサー食をはじめ、さまざまな種類を取りそろえているのが介護食の特徴。本記事はミキサー食とペースト食の違い、ムース食とソフト食の違いなど、介護食について詳しくお届けします。ミキサー食の基本的な作り方や注意点もまとめてお伝えしますので、ぜひお役立てください。 -

セントラルキッチンでクックチルを製造!おいしさの理由とは

セントラルキッチンは、今や飲食関連の業務に欠かせない存在となっています。導入先は飲食店やスーパーマーケット、入院設備のある病院、介護施設など多種多様。今回の記事は、そんなセントラルキッチンのシステムについてお届けします。

セントラルキッチンの仕組みと特長だけでなく、そこで調理されるクックチルに関しても詳しく解説。近年注目を浴びているセントラルキッチンの魅力をお伝えします。ぜひ最後までお読みいただき、導入のご参考になさってください。