多様な働き方を支えるナリコマの風土とサポート体制 ーその時々にあわせ働ける環境ー

こんにちは。

ダイバーシティ推進室の櫻井です。

今回は前回に引き続き、『ナリコマでの働き方』について、私がたどってきたキャリアも少し紹介しながらお伝えしたいと思います。

その時々にあわせ変えてきた働き方

これまでの私のキャリアについて、少しだけお付き合いくださいませ。

私は、製薬メーカーのMR職(営業)で新卒入社しました。

業界としては、まだまだ男性の多い時代です。

そんな中、類に漏れず

「自身のライフイベントを迎えても働き続けることができるのか?」

漠然とした不安があったことを覚えています。

ですが、MR職として結婚出産を経て働き続ける女性が少ないながらもいたので、

そんな先輩たちをみて、どんな形だったら続けられるのかイメージすることはできていたと思います。

しかし、夫の転勤などもあり退社。

その後、専業主婦も経験し出産育児をしていました。

ただ、ず~っと家にいることに耐えられる性格ではなく(笑)

また、結婚出産して働き続けている女性が、小さい頃から身近に多くいたことも影響してか、

娘が2歳の頃に、業務委託を含めたフリーランスな働き方を始めました。

その後、娘も小学校にあがったことで、改めて企業所属することでみえる景色を見たいと思い、働き方を変えてきました。

もちろん当時所属していた会社がそれぞれに、希望する働き方を容認してくれる環境や風土があったからこそできた働き方もあり、感謝しています。

ナリコマでの働き方

こうして私は、その時々の環境や自身のやりたいことで働き方を変えてきました。

子どもがまだ小さい頃は、時間調整したり夫や友人にお迎えや預かりをお願いしたりと、たくさんの人に頼りました。

そんな経験を経てきた私が感じるのは、ナリコマはその人にあわせた柔軟な働き方を選ぶことができる風土と環境が整っているなということです。

ナリコマでは、出産育児を経て働き続ける方が多くいらっしゃいます。

それは、例えば育児時短制度といった制度面ももちろんありますが、各々に

『どんな働き方がしたいか』

が明確な方も多くいらっしゃるからではないかと感じています。

例えば、職種や職場によっても変わりますが、

- 現場が大好き。だから厨房で働き続けるキャリアを考えていきたい。

- ライフイベントにあわせ職種も含め働き方を考えていきたい。

等々

実際、厨房で働き続ける方もいらっしゃれば、厨房職から事務職へ職種を変える方もいらっしゃいます。

こうした皆さんのお話を伺っていると、

『どんな働き方(キャリア)を希望しているのか、どうしたらできそうなのか』

等、しっかり上長と話をされている方が多いと感じます。

このようなことからも、

柔軟な働き方やそれを受け入れる風土、環境がナリコマにはあると思っています。

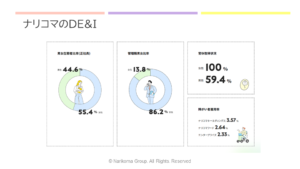

以下は育休の取得状況ですが、産休育休からの復帰はほぼ100%となっています。

ただ、どんな働き方がしたいか明確にすることは難しいことでもありますよね。

私自身、新卒の頃から明確にキャリアを描いていたわけではないですし、思いがけない転勤や職種変更も経験してきました。

その時々に考え続けてはきましたが、迷いに迷い悩み苦しみ、もがいていた時期も正直あります。

そして今もなお、悩むことは多々あります。

でもだからこそ、これまでの私の経験や資格を活かし、現在「キャリアを描く」研修も取り入れています。

これからもナリコマは進化し続ける

話が少しずれてしまいましたが、

実際、働いている方の声の中にも、

「結婚したら辞めようと思っていたけど、会社がよくなり続けてきた。

次は出産までかなと思っていたら、その時にはまた会社がよくなっていて今も続けることができている。」(厨房で働く方の声)

こうした声が聞かれます。

例えば、365日お食事を提供するうえで厨房では、朝早くから夜遅くまでの対応が必要です。

それがDX化や完調品による勤務時間の変更等、

(例えば、朝食を提供するため朝4時から勤務が必要だったものが、完調品になったことで朝6時からの勤務でよくなった等)

働き方がよくなっていることが背景にあります。

時代や状況にあわせ、会社の制度を含めた仕組みのアップデートもできているからこそと感じます。

もちろん、まだまだたくさんの課題がありますし、従業員全員が思い描いた働き方ができているわけではないと思っています。

これからも現場のリアルな声を聞き、全員が活躍できる環境を目指し進化し続けていきたいと思います。

前回の記事はこちらから