2025年から、改正された新しい育児・介護休業法が段階的に施行されます。これにより、小学校就学前までの子供がいる場合の残業免除や、介護のためのテレワーク導入などが可能となり、育児中や介護中により働きやすくなることが期待できます。この記事では、今回の改正内容とあわせて、制度の周知方法など事業所側が押さえておきたいポイントを解説します。法改正に沿った就業規則や勤務体制の見直しを行う際にぜひお役立てください。

目次

育児・介護休業法の改正までの歩み

育児・介護休業法は、育児休業法として1991年に制定され、翌年の1992年4月から施行されました。改正に至る背景には、少子化により労働力人口が減少する中で、子育てをしながら働きたいと願う人が多くいるにも関わらず実現しにくい環境があります。また、高齢化が進み、家族の介護をしながら働く人が増えたことも大きく影響しています。育児や介護により離職してしまうことを避けるため、仕事と子育てや仕事と介護を両立できるようにすることが重要視されるようになりました。

2021年に改正され2022年から段階的に施行された内容では、育児休業を取得しやすい環境の整備や労働者に対する周知や意向確認などが義務付けられ、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されるなど、より育児や介護のために休業を取得しやすい環境作りが意識されました。

2024年の改正で2025年から段階的に施行される内容では、仕事と育児や介護の両立に加え、誰もが活躍できる社会の実現が意識されています。多様な働き方を組み合わせて育児中のキャリア形成も可能とし、仕事と介護を両立できる支援制度を活用できずに離職してしまう状況の防止も考えられています。

育児・介護休業法の改正後の内容まとめ

2025年から施行される育児・介護休業法の改正の概要は主に下記の3点です。

- 子供の年齢に合わせた柔軟な働き方の実現をより充実させる

- 育児休業の取得状況の公表義務の範囲を拡大させる

- 仕事と介護の両立支援制度の周知を強化させる

改正ポイントの詳しい内容は下記をご参考ください。

|

改正内容 |

変更点のポイント |

義務の程度 |

就業規則の見直しの必要性 |

施行日 |

|

子の看護休暇の見直し |

・小学校3年生修了までが対象 ・取得理由に「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園式」を追加 ・継続雇用期間6か月未満の労働者の除外不可 |

義務 |

必要 |

2025年4月1日 |

|

所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 |

・小学校就学前の子を養育する労働者が対象 |

義務 |

必要 |

2025年4月1日 |

|

短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加 |

・テレワークを追加 |

ー |

選択する場合は必要 |

2025年4月1日 |

|

育児のためのテレワーク導入 |

・3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できる |

努力義務 |

必要 |

2025年4月1日 |

|

育児休業取得状況の公表義務適用拡大 |

・従業員数300人超の企業が対象 |

義務 |

ー |

2025年4月1日 |

|

介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 |

・継続雇用期間6か月未満の労働者の除外不可 |

ー |

労使協定を締結している場合は必要 |

2025年4月1日 |

|

介護離職防止のための雇用環境整備 |

・介護休業や介護両立支援制度等に関する「研修の実施」「相談窓口の設置」「自社での利用事例の収集と提供」「自社での利用促進に関する方針の周知」のいずれかの措置を講じる |

義務 |

ー |

2025年4月1日 |

|

介護離職防止のための個別の周知・意向確認等 |

・介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知や意向確認を行う ・介護に直面する前の早い段階での情報提供を行う |

義務 |

ー |

2025年4月1日 |

|

介護のためのテレワーク導入 |

・要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できる |

努力義務 |

必要 |

2025年4月1日 |

|

柔軟な働き方を実現するための措置等 |

・育児期の柔軟な働き方を実現するための措置を講じる ・講じた措置の個別の周知や意向確認を行う |

義務 |

必要 |

2025年10月1日 |

|

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 |

・妊娠や出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取を行う ・聴取した意向について配慮する |

義務 |

ー |

2025年10月1日 |

法改正に伴う制度の周知と意向確認の仕方

先述したように、法改正に伴う取り組みでは「介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認」「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認」「妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取」などが必要です。

個別周知や意向確認、意向聴取を行う方法は主に下記の4つがあります。

- 面談

- 書面交付

- FAX

- 電子メール等

面談はオンライン面談も可能なため、従業員の希望も聞きながら最適な環境で行うと良いでしょう。FAXや電子メール等の方法は、従業員が希望した場合のみとなっているため注意が必要です。

個別周知や意向確認、意向聴取の時期や内容は個々に異なるため、それぞれあらかじめ内容を整理しておくのがおすすめです。給付金などの取得や制度の利用を控えさせるような個別周知や意向確認は認められないため、誤解を招くことのないように伝え方にも注意する必要があります。例えば、具体的には下記のような言動が当てはまります。

- 利用の申出をしないように抑制と捉えられる発言をする

- 申し出た場合の不利益をにおわせるように言う

- 利用の前例がないことを強調して伝える

上記のような言動は、個別の周知や意向確認時に限らず、全体的な観点から判断されます。一度上記のような言動を行った後に、個別の周知や意向確認が問題となる言動がなく行われた場合でも、利用を控えさせるような効果があったと認められれば、個別の周知や意向確認の措置の実施をしたと認められません。

資料でわかりやすく伝える

個別周知や意向確認の際には、わかりやすい資料を作成し提供するのも役立ちます。例えば、仕事と育児や仕事と介護の両立ができることをタイトルなどで目立たせて伝えて、自社の方針や目標、制度を利用した際のメリットなどを記載すると、従業員がより理解しやすくなるでしょう。

育児休業は性別を問わず取得できることや、時短勤務中や休業中に給付を受けられるなど、抱えやすい疑問への回答を踏まえるのも良い方法です。育児休業や介護休業等を申し出たことで不利益な扱いをしないことや、ハラスメント行為を認めないといった文面もあると従業員の安心感につながるでしょう。

厚生労働省のホームページでは、個別周知や意向確認書の記載例、社内研修用の資料をダウンロードできるため、参考にしてみてください。就業規則の作成や雇用環境整備にも役立てることができます。

育児・介護休業法の改正を人手不足解消につなげよう!

育児・介護休業法の改正によって変化させなければいけないことが増えますが、より働きやすい職場が意識されることをメリットと捉えると新しい改善策も見えてきます。自社の職場環境をより一層働きやすい環境に変化させ、採用力や定着率アップにつなげていきましょう。改正内容にあわせた変化は、取り組み方次第でより多くの人材採用につながる可能性もあります。

クックチルで厨房業務をより働きやすく改善

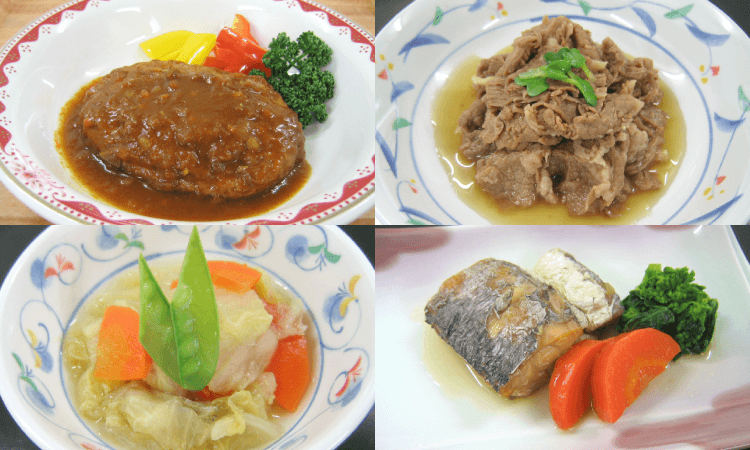

病院や介護施設の厨房業務は深刻な人手不足を抱えており、早朝からの勤務などシフトも過酷な状況であることが珍しくありません。しかし、調理方式を変えることでこうしたデメリットを解決できることがあります。中でも、クックチルやニュークックチルはおすすめの方法です。

クックチル食品を取り入れれば、再加熱や盛り付けのみで提供できるため、誰でも簡単に行うことができます。ニュークックチルシステムなら、盛り付けまで事前に行っておき食事の際に再加熱カートで自動的に加熱できるため、早朝や遅番の無人化も可能です。

ナリコマのクックチルが厨房運営をサポートします

ナリコマでは、病院や介護施設に特化したクックチル食品のご用意があります。介護食やアレルギー等の禁止食にも対応しているため、施設の厨房で個別に作る必要もありません。初めてでもわかりやすい調理レシピや動画解説があるため、仕事が覚えられないことによる離職も防ぎやすいでしょう。厨房改革にお悩みがある際は、ぜひ一度ご相談ください。

クックチル活用の

「直営支援型」は

ナリコマに相談を!

急な給食委託会社の撤退を受け、さまざまな選択肢に悩む施設が増えています。人材不足や人件費の高騰といった社会課題があるなかで、すべてを委託会社に丸投げするにはリスクがあります。今後、コストを抑えつつ理想の厨房を運営していくために、クックチルを活用した「直営支援型」への切り替えを選択する施設が増加していくことでしょう。

「直営支援型について詳しく知りたい」「給食委託会社の撤退で悩んでいる」「ナリコマのサービスについて知りたい」という方はぜひご相談ください。

こちらもおすすめ

クックチルに関する記事一覧

-

ケアの概念を伝える教育方法とは?ワークショップ型教育や体験学習プログラムでスキルを磨く!

ケアの概念にはさまざまな事柄が関係するため、教育方法にも工夫が必要です。ケアの本質や実践における課題を把握したうえで、効果的な研修を設計していきましょう。この記事では、看護や介護におけるケアの概念のポイントを押さえながら、ワークショップ型教育のメリットや研修設計のコツ、体験学習プログラムで得られることを解説します。

-

介護・厨房の職員ケアに必須のストレスマネジメント研修やメンタルヘルス研修!心理的安全の向上を目指す研修を設計しよう

「精神的ケアに関する研修」は、介護老人福祉施設では必須の法定研修ですが、その他の介護事業所やさまざまな職場で役立つ研修テーマです。この記事では、介護・厨房現場におけるストレスマネジメント研修の必要性や心理的安全の向上との関係に触れながら、ストレスマネジメント研修の構造や内容、メンタルヘルス研修との連携、介護現場での研修設計のコツなど、職員ケアに役立つポイントをまとめました。

-

ニュークックチルで厨房改革!事前に確認すべき導入チェックリスト

給食の提供は、多くの病院や介護福祉施設において重要な業務の一つです。給食業務に採用される調理方式はさまざまですが、近年は特にニュークックチルの注目度が高まっています。今回の記事は、そんなニュークックチルの導入をテーマにお届けします。

基本的な導入パターンや主なメリット、事前に確認すべき導入チェックリストなどを詳しく解説。ニュークックチルの特長をまとめていますので、ぜひ導入検討の際にもお役立てください。

人材不足に関する記事一覧

-

病院・介護施設の給食と予算問題|現状と課題解決のために

食材費の高騰や人件費の増加により、給食費のやりくりに悩む病院や介護施設が増えています。「少しでもコストを抑えたい」「人手不足でも質の高い食事を提供したい」と考えている施設も多いのではないでしょうか?

今回は、給食予算の課題やコスト削減の工夫や、ナリコマの完全調理済み食品(クックチル)を活用した改善策をご紹介します。給食費の見直しを考えている病院・介護施設の方は、ぜひ参考にしてください。 -

給食業界の今後はどうなる?人手不足がもたらす変化と解決策

今、給食業界では人手不足が大きな課題となっています。給食業界を取り巻く環境は人手不足に加えて、給食コストの上昇などで大きく揺れています。

今回は、給食業界が人手不足を解消するための解決策や、データから読み取れる給食業界の今後についても解説します。 -

多職種連携のポイントを解説!管理栄養士にとって大切なこととは

多職種連携は、主に医療・介護福祉業界で重視されている取り組みのこと。業務を円滑に進め、患者や利用者をケアする上でとても大切なことだと考えられています。本記事では病院や介護福祉施設で働く管理栄養士に焦点を当て、多職種連携について詳しくお届け。多職種連携の概要や必要性をお伝えし、その中で管理栄養士がどのような役割を担っているのか解説します。