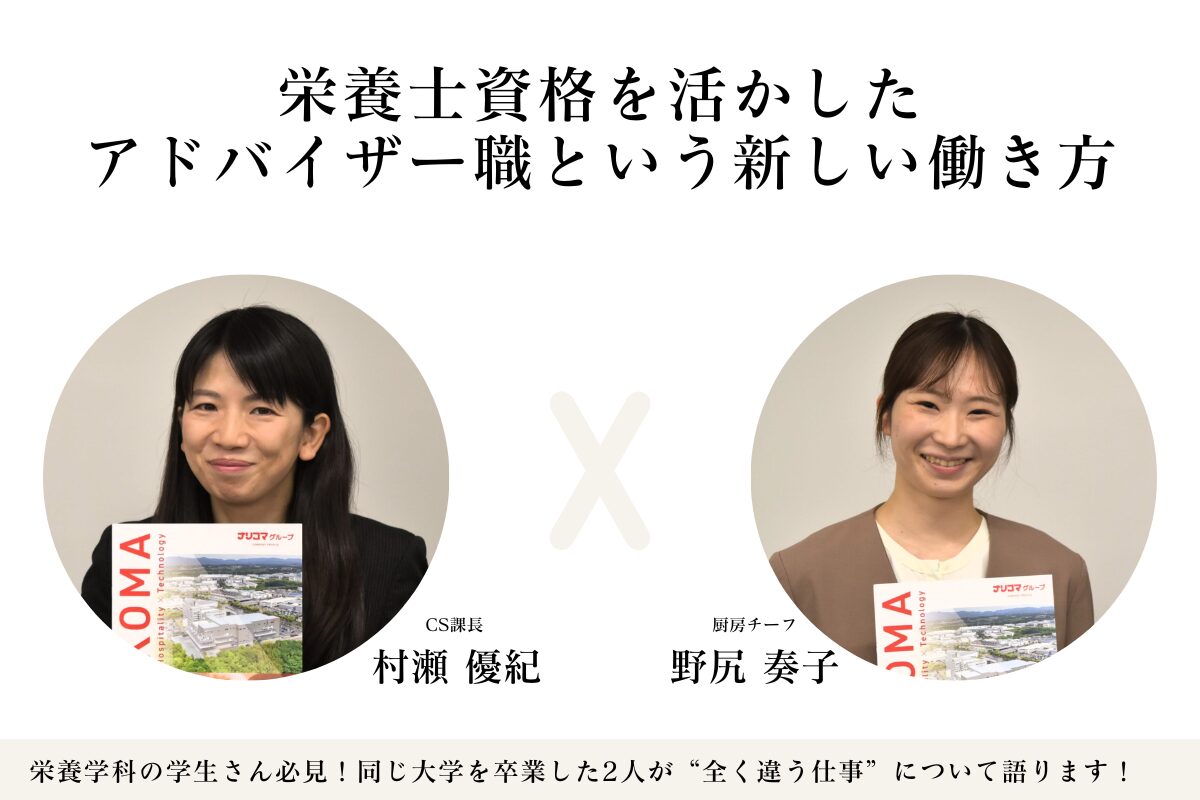

“元お客様”だった私たちが、ナリコマのアドバイザーを選んだ理由

委託でも、直営でも、解決できなかった現場の課題。

ナリコマの「クックチル」と「支援体制」は、そのどちらでもない第三の選択肢として注目されています。この記事では、実際にナリコマのサービスを使っていた“元お客様”4人が、なぜ転職を決め、どんなやりがいを感じているのかを語ります。

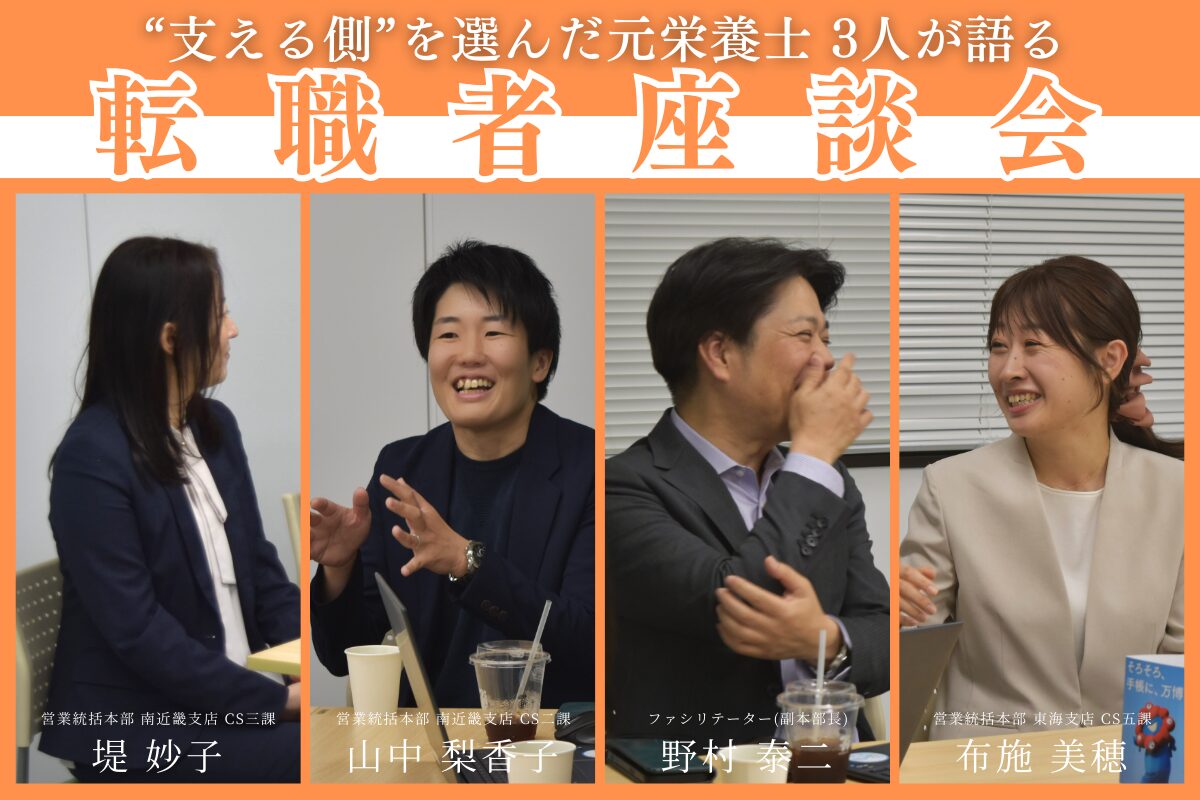

◆インタビューに答えてくれた社員

多賀 もも:営業統括本部 関東支店 CS二課/2022年入社

特養でナリコマの導入を担当した経験を持ち、介護食の質とサポート体制に魅力を実感。年齢的に新しい業界への転職に迷いがある中で、「今までの経験を活かせる場所」としてナリコマへ転職。

村田 沙也香:営業統括本部 東海支店 CS四課/2024年入社

医療法人で10年勤務。ナリコマの導入で赤字経営を改善し、味・支援体制ともに感動。「現場で悩む栄養士の力になりたい」という想いから、提案側へとキャリアチェンジ。

小山 香奈子:営業統括本部 東海支店 CS六課/2021年入社

給食委託会社から福祉施設の栄養士へ。ナリコマを使う“お客様”から、支える“アドバイザー”に転身。ソフト食の品質と支援体制に信頼を感じ、「提案する側として働きたい」と転職を決意。

藤澤 広美:営業統括本部 東海支店 CS五課/2023年入社

病院・特養・委託・CKなど、給食業界のあらゆる現場を経験。CK立ち上げの苦労を経て、「時代に合った仕組み」に魅力を感じナリコマへ。「学び直せる環境」で日々勉強中。

野村 泰二(ファシリテーター):営業統括本部 副本部長/2009年入社

新卒で給食委託会社に入り、営業・管理・マネジメントなど現場と組織づくりの両方に携わる。業界全体の非効率さや人材課題に直面するなかで、「ナリコマのような仕組みこそ、持続可能な給食運営の形だ」と確信し転職。現在は、経営と現場の両方の視点から、戦略立案・人材採用・育成・組織づくりに深く関与し、業界全体の構造課題に挑み続けている。

前職で感じた限界。『お客様』として見ていたナリコマに転職した理由

――まずは簡単な自己紹介と、前職で感じていた課題やナリコマとの出会いのきっかけもあれば聞かせてください。

多賀:以前は50床の特養(特別養護老人ホーム)で、委託からナリコマへ切り替えた経験があります。一番の悩みは、その日によって調理師のレベルで食事の質が大きく変わってしまうことでした。さらに、現場でゼリー食を手作りしていたため、衛生面の不安もありました。

ナリコマを知ったときは、クックチルという方式を知らなかったので「こういう仕組みがあるんだ!」と驚きましたね。労務管理の点で少し不安はありましたが、自分の経験でなんとかなるだろうという見込みもあって導入を決めました。実際に導入して感じた一番の良さは“介護食のレベルの高さ”。嚥下リスクが少なく、安心して提供できました。導入サポートもとても丁寧で、心強かったです。

村田:新卒で医療法人に入り、10年間勤務しました。最後の3年間でナリコマを導入したのですが、それまでは別の委託会社で、ずっと赤字経営が続いていました。理事長も毎日のように怒っていて、現場の空気もピリピリ……。クックチルも使っていたのですが、正直、美味しくないという声が多く、職員も利用者さんも不満だらけでした。

そんなときに届いたのが、ナリコマのDM。FAXで届いたんです(笑)。「再加熱カートって何?」というところから始まり、セミナーに参加してナリコマを知りました。他社との比較もせず、話がどんどん進んで、結果的に導入後3〜4ヶ月で30〜40万円の黒字に転換!しかも利用者さんや職員、理事長までもが「おいしいね」と言ってくれて……。「ああ、切り替えて本当に良かった」と、心から思いました。

藤澤:これまで給食委託会社や直営病院、特養、CK(セントラルキッチン)など、いろいろな現場を経験してきました。直近は150床の病院で15年間働き、その中で印象的だったのは、サ高住(サービス付き高齢者住宅)を新たに立ち上げる際の厨房づくりでした。その際「原材料調理の病院と同じような厨房をそのまま小規模施設にも再現したい」という方針に、正直違和感がありました。 設備や人手も限られる中で、そのやり方はもう時代に合っていないのでは、と感じていたんです。さらに、その法人でCKを立ち上げる話が出たのですが、20年前にCKの立ち上げを経験していたこともあり「やるなら本気で技術と設備を整えないと難しい」と感じていました。

そんな中「すでにCKを成功させているナリコマの食事を一度ちゃんと食べてみよう」と思い、調理師と一緒にナリコマの試食に伺ったんです。試食した瞬間「これ、昔食べたものとは比べ物にならないくらい美味しい!」と驚きました。「これが今のCKのあり方なんだ」と感じたことが、ナリコマとの出会いであり、大きなきっかけになりました。

小山:新卒で給食委託会社に入り、その後は福祉施設の栄養士として勤務していました。施設に移ってからは、委託業者とのやり取りや、上層部からの細かい指示に悩む日々。しかも、引き継ぎはほぼゼロ。特に加算に関する知識が全くない中で任され、大変でした。

そんなある日、私のもとに届いたのがナリコマの試食会のDM。何気なく参加した試食会で出てきたソフト食に「おおっ、すごい!」と驚きました。ボロボロしないし、きれいにまとまっていて、これは現場でも使いやすいと直感しました。その後、委託からの撤退を検討する中で数社と比較しましたが、ナリコマが一番信頼できると感じたんです。導入に関してアドバイザーさんにたくさん相談できたことも、安心感につながりました。

委託でも直営でもない、第三の選択肢“ナリコマ”へ

――転職先としてナリコマを選んだ決め手は、どんなところでしたか?

多賀:正直、新しい業界での転職は年齢的に厳しいと感じていました。そんな中で、委託とナリコマ導入施設の両方を経験してきた自分にとって、ここは「活かすしかない場所」だったんです。受ける前から「きっと私はここに行く」と確信していました。

村田:10年働いて「やりきった」という気持ちがありました。同時に、もっと新しいことを学びたいという意欲も強くなっていて、求人を見て「こういう働き方もあったんだ」とハッとしました。決め手になったのは、一人で何でも背負わなければいけないプレッシャーから解放される環境。ナリコマなら、相談できる仲間や上司がいて、チームで仕事ができる。その安心感と、一緒にアイデアを出し合える関係性に惹かれました。

藤澤:私の場合は、クックチルをちゃんと成功させている会社に興味がありました。CKの立ち上げで2度苦労した経験があったので、「今度は“うまくいってる会社”の仕組みを知りたい」と思ったんです。委託も直営も経験してきて、給食の現場をどう回すかというシミュレーションが好きというのもあって、ナリコマの仕組みにはとても惹かれました。年齢的に不安もありましたが、この年齢でも学ばせてもらえる環境があることが、逆に魅力でした。

小山:私も多賀さんと同じで、転職を考えたのが40歳近くだったので、経験をそのまま活かせる場所というのが大きかったです。あとは、ナリコマのアドバイザーさんに直接話を聞けたこと。自分が“使っていた立場”だからこそ、今度はそれを提案する側にまわるというイメージができたんですよね。全く知らない世界ではないという、安心感がありました。

野村:皆さんのお話を聞いて改めて感じたのは、これまで給食業界で働く管理栄養士・栄養士の多くは、「直営」か「委託」という二択の中でキャリアを築いてきたと思います。そうした中で、ナリコマは“アドバイザー”という第三の全く新しい働き方を示した、業界でも唯一の会社です。この新しい働き方に共感してくださる方が少しずつ増え、今では「支える側として働きたい」と仲間になってくださる方が全国に広がっています。そして今回の皆さんのように、かつて“お客様”としてナリコマのサービスを使っていた方が、今度は“届ける側”として入社してくれる。これは、私たちにとって本当に心強いことです。

“知らなかった世界”に飛び込んで見えた、アドバイザーという仕事

――実際に入社してみて、前職との違いや、感じたギャップ、やりがいについても教えてください。

村田:ナリコマの商品を“使っていた側”の経験があるからこそ、提案にも自信を持って臨めています。あとは訪問先で利用者さんの食事の好みの話をすると、「あ、わかる!」と共感してもらえることも多いです。自分が現場で感じていた悩みや苦労が、いま別の栄養士さんの力になれていると実感できる瞬間に、やりがいを感じます。

藤澤:入社後のギャップは、とにかく学ぶことが多いということ!特にIT関係(リモート会議など)は最初ついていくのが大変でした。でも、現場支援では自分の得意な部分を活かすことができたし、今はナリコマの豊富な研修コンテンツやナレッジを活用して、自分のペースで学べる環境が整っていると感じています。アドバイザーという仕事は、栄養士さんだけでなく、経営層や多職種の方とも関わる立場。自然と視野が広がっていくのも面白さのひとつです。

野村:皆さんのように、“ナリコマを使っていた立場”を経験しているアドバイザーは、現場に最も近い視点を持つ貴重な存在です。「どこまでをナリコマの仕組みで支え、どこからを現場に任せるか」。そのバランスを、経営と現場の両方の目線から、具体的に提案できる力があると感じています。

ナリコマのアドバイザーは、単に栄養士業務をサポートするだけではありません。給食運営、労務管理、システム構築など多岐にわたる知識を活かし、外部コンサルタントとしても機能する立場です。人手不足や予算制約、直営体制の限界といった、業界が抱える構造的な課題に対して、ナリコマの仕組みを活用しながら、施設ごとの働き方そのものを変えていく。そんな仕事です。

簡単ではありませんが、だからこそ、一人ひとりが“業界を変える力”を持ったビジネスパーソンとして、確実に成長していける。私はそう信じています。

働き方にモヤモヤしているなら、“ここ”で変えられるかもしれない

――最後に、皆さんのように栄養士として様々な経験を積み、これからナリコマへの入社を考えている方へ、メッセージをお願いします。

多賀:これまでの経験をそのまま活かせますし、日々新しいことを学べる環境なので本当に刺激的です。現場とは違う角度から食に関われるのも、楽しいですよ。

村田:一人で悩みを抱え込まず、相談できる仲間がたくさんいます。心強さを感じられますし、達成感を共有できます。私自身、転職して本当に良かったと思っています。心からそう言える職場です。

藤澤:ここでは、施設・病院・経営層など、一つの現場だけでは出会えなかった人たちと関われるのが魅力。視野が広がり、「食を通じてできること」がどんどん見えてきます。大変なこともありますが、学びも成長も楽しさも、全部そろっています!

小山:みなさんと一緒です(笑)色んな方に会える!楽しいですよ!

野村副本部長からのメッセージ:「経験を“次の誰かの力”に変える仕事を、一緒に」

ナリコマのアドバイザーは、ただの営業職でも、ただの栄養士でもありません。経営、現場、そして“人”と向き合いながら、施設や組織が抱える課題の解決に伴走する、医療・福祉の「食」の未来を支える存在だと、私は考えています。この座談会に参加してくれた4人も、かつては現場で悩み、壁にぶつかりながら、それでも「食で誰かを支えたい」と思い続けてきた方々です。その経験が、いま確実に誰かの力になっている。そして、それをやりがいに変えて、日々現場で活躍してくれています。「自分にはまだ早いかも」「挑戦できるか不安」、もしそう思っている方がいたら、だからこそ、一度ナリコマを知ってみてほしい。これまで積み重ねてきたキャリアをぜひナリコマで輝かせてほしいです!